10月26日,2024“哈密能源之问”隆重举行。会议以“创新·绿色· 智慧 推动综合能源产业高质量发展”为主题,由中科院大连化物所、国家能源集团、哈密市人民政府联合主办,中国电力建设企业协会、新疆大学协办。会议聚焦能源行业科技前沿、聚焦能源产业发展实践、聚焦搭建合作交流平台,共同探讨以新质生产力引领综合能源产业创新发展的举措路径。

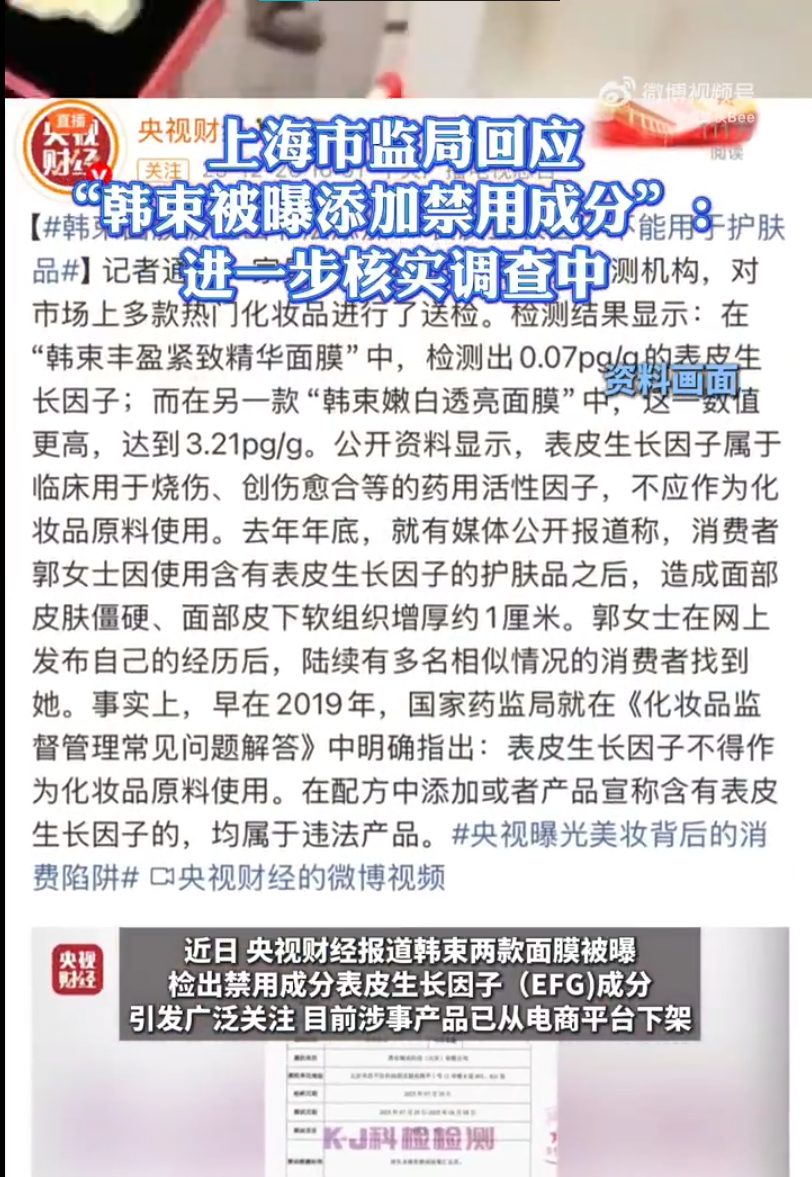

图为:电规总院清洁能源院院长助理 苏辛一

其中,在“新型电力系统的探索与示范”专题研讨会上,电规总院清洁能源院院长助理苏辛一作了《新型电力系统行动方案重点解读和展望》的主题发言。

苏辛一表示,中国式现代化对能源电力高质量发展提出新要求。党的二十大报告强调, “高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务” 。能源电力的高质量发展是经济社会高质量发展的重要组成部分,在中国式现代化道路上发挥基础性支撑作用。安全、绿色、高效是新时代能源电力高质量发展的三个关键因素,需依靠技术创新和体制机制创新统筹协调。这其中,新型电力系统是新型能源体系的中心环节。电力系统连接能源生产和消费,是规划建设新型能源体系、加快绿色低碳转型的中心环节。

苏辛一表示,在新型电力系统关键点方面,清洁低碳是核心目标,安全充裕是基本前提,经济高效是重要考量,供需协同是必然要求,灵活智能是重要支撑。2024年8月,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发了《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取典型性代表性的方向开展探索,以先行先试为“小切口” ,解决体制机制“大问题” ,推进新型电力系统建设取得实效。

在关键问题上,苏辛一表示,需通过建设系统友好型电站等模式,依托高精度长时间尺度功率预测、新能源主动支撑、一体化调控等技术和机制创新,应用新的规划技术,逐步提升新能源电力替代能力。预计2030年新能源电力替代将提升至装机规模的8%以上。

为提升新能源系统友好性能、创新风光储互补及源网荷储协同发展模式,新能源系统友好性能提升行动提出打造一批系统友好型新能源电站、实施一批算力与电力协同项目、建设一批智能微电网项目等措施。苏辛一分享了相关案例:

在打造一批系统友好型新能源电站方面,乌兰察布系统友好型电站建设200万千瓦新能源,配套建设55万千瓦/2小时储能系统,通过创新设计储能与新能源协同的智慧一体化调控模式,使电站出力特性接近常规电源,实现新能源绿色友好发电,电站顶峰能力约等同于一台60万千瓦火电机组。随着新能源渗透率的逐步提高,弃风弃光与高峰电力供应紧张问题并存。在电力供应偏紧、新能源消纳压力较大地区,新能源系统友好性能提升需兼顾发��顶峰供电和系统调峰作用,有效提高新能源利用率,降低灵活性调节资源配置需求。需要完善系统友好型新能源电站风光储一体化纳入电力平衡的调度运行机制,充分发挥顶峰供电、系统调峰等支撑作用。

实施一批算力与电力协同项目上,按照国家“东数西算”工程要求,通过源网荷储一体化方式推动数据中心集群建设与新能源基地开发有机结合,以西北某地为例,打造电力、算力、热力“三网融合” 数据中心集群,提高数据中心绿电供应比例和能源利用效率,降低公网保障容量需求。

建设一批智能微电网项目方面,苏辛一举例高速公路交能融合案例,依托各类终端用能场景,构建高比例绿色自洽微电网。对内,源荷灵活互济运行,大幅提高新能源就地消纳比例、终端绿电消费占比;对外,充分调动储能与灵活负荷资源,提升微电网并网友好性,与大电网友好互动,并灵活参与电力市场交易。

苏辛一表示,我国能源资源主要集中在西部北部地区,用电负荷主要在东部地区,新能源跨省区大范围优化配置,有助于实现东部地区经济高效绿色供电。结合大型风光电基地外送消纳需求,大规模高比例新能源外送攻坚行动提出提高在运输电通道新能源电量占比、开展新增输电通道先进技术应用等措施,如大力规划建设沙戈荒大型风电光伏基地、水风光基地外送,通过风光基地、调节性电源、特高压输电三要素协同的多能互补开发方式,实现新能源大规模资源优化配置和对受端化石电源的安全可靠替代。

他建议,一是提高在运输电通道新能源电量占比,二是开展新增输电通道先进技术应用,同时,建议建议重点关注先进技术:以长时储能为依托的调节支撑电源、新一代煤电技术、构网型电力电子技术、柔性直流技术、长尺度高精度风光功率预测、一体化智慧调控技术等。