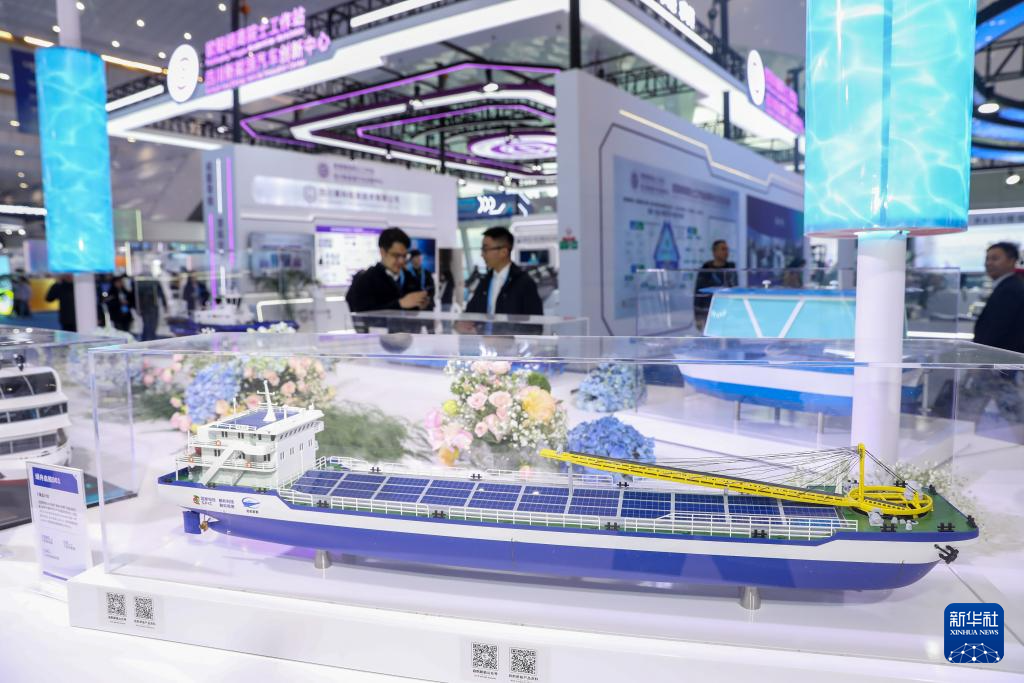

2025年11月19日,中国土木工程学会氢能设施与工程分会2025年学术年会(简称“氢能分会”)在上海成功举办。本次年会以“破&立——氢电协同推动能源产业链重构”为主题,汇聚了来自学术界、产业界的顶尖专家学者与企业代表,共同探讨氢能与电力系统协同发展的前沿技术、创新路径与未来趋势,旨在通过深度交流碰撞思想火花,为我国能源结构的战略性调整与产业链升级贡献智慧与力量。

本次活动有中国工程院外籍院士,加拿大皇家科学院、工程院、工程研究院三院院士,福州大学材料学院院长张久俊教授,中国土木工程学会氢能设施与工程分会理事长、佛燃能源集团股份有限公司董事长尹祥,上海能源建设集团有限公司党委副书记、总经理,上海能源建设工程设计研究有限公司党委书记、董事长孙永康,奥地利AVL李斯特公司销售总监(氢能)沈志浩等现场100多名观众参与。

中国土木工程学会氢能设施与工程分会理事长、佛燃能源集团股份有限公司董事长尹祥在氢能分会2025年学术年会上致辞,感谢各方支持并欢迎与会同仁。他指出,尽管近期氢能产业热度有所回落,但应用领域持续拓宽,绿氢项目产能提升、氢氨醇项目增多及输氢管道建设加快推进,凸显氢能在能源体系中的重要性。国家相关会议中提出前瞻布局未来产业,为“十五五”氢能产业发展注入信心。当前氢能产业在技术、政策与商业模式方面仍面临挑战,需行业共同努力突破。氢能分会将发挥平台作用,推动产学研融合、构建全产业链标准、完善政策环境。本届年会以“破&立 氢电协同推动能源产业链重构”为主题,呼应“先破后立”的能源转型方针,致力于构建高效协同的新型能源体系,助力“双碳”目标实现。尹祥预祝年会圆满成功,与会者收获丰硕。

中国工程院外籍院士,加拿大皇家科学院、工程院、工程研究院三院院士,福州大学材料学院院长张久俊教授带来题为《车用质子交换膜燃料电池核心技术及耐久性的主要科学技术挑战及对策》的报告。张院士深入剖析了当前PEM燃料电池在性能提升与长效耐久性方面面临的核心科技瓶颈,并系统性地阐述了从关键材料、核心部件到系统集成层面的创新解决方案与发展方向,为燃料电池技术的商业化突破提供了重要指引。

上海交通大学邹建新教授以《面向氢电耦合应用的固态储氢材料与系统》为题,介绍了固态储氢技术的最新进展。他重点阐述了新型储氢材料的研发与应用潜力,以及固态储氢系统在实现氢能与电力系统灵活、高效耦合中的关键作用,为解决氢能储运难题提供了新的思路。

制氢技术路线是氢电协同的基础。深圳市瑞麟科技有限公司董事长助理马震先生分享了《电解制氢技术路线的进展与挑战》,从产业实践角度分析了碱性电解水、质子交换膜电解水等不同技术路线的优劣、应用场景及面临的降本增效挑战。

东南大学副研究员胡川则聚焦于新兴技术,在其报告《面向电解水制氢阴离子交换膜的发展》中,详细介绍了阴离子交换膜的材料特性、研发现状及其在电解水制氢领域的应用前景。

来自国际知名技术提供商奥地利AVL李斯特公司的部门经理Gernot Hacker先生,带来了《从实验室到电网:制氢与燃料电池能源系统的测试与标准建设》的专题演讲。他强调了健全的测试体系与标准规范对于确保氢能设施安全、可靠及规模化发展的重要性,并分享了国际先进的测试技术与标准建设经验。

博世(中国)投资有限公司氢能业务发展经理付俊涛先生以《PEM制氢大规模生产及应用的展望》为题,从全球领先企业的视角,展望了PEM电解制氢技术在未来大规模绿氢生产中的潜力、降本路径及广阔应用场景,描绘了绿氢产业发展的未来图景。

圆桌论坛由中国土木工程学会氢能设施与工程分会秘书长、佛山环境与能源研究院首席咨询官赵吉诗主持,与会嘉宾围绕“氢电协同如何真正实现能源产业链的‘破’与‘立’”这一核心议题展开了深入讨论。对话聚焦于政策与市场驱动、关键技术突破与成本控制、基础设施协同建设、标准体系完善等关键问题,现场思想激荡,观点碰撞,为推动氢能与电力系统深度融合、重构能源产业链提供了多元化的视角和建设性的建议。

本次年会得到了业内各单位的广泛支持。会议的成功举办,不仅为氢能设施与工程领域的专家学者、工程技术人员和企业家提供了一个高水平的学习交流平台,更凝聚了行业共识,明确了发展方向,将对推动我国氢能产业高质量发展、加速能源体系绿色低碳转型产生积极而深远的影响。