煤炭作为我国能源安全的“压舱石”,其智能化升级直接关系国家能源保供稳定与产业高质量发展。在能源产业向智能化、低碳化深度转型的关键阶段,中国中煤作为国资委直属的煤炭央企,始终深耕煤炭开采利用智能化领域,中煤天津设计工程有限责任公司党委书记、董事长,中煤(天津)地下工程智能研究院有限公司执行董事郭庆华,凭借深耕行业多年的经验与前瞻性视野,带领团队在地下工程智能研发、创新生态构建等方面持续发力,为煤炭行业智能化转型注入强劲动力。

锚定行业痛点 以核心技术破解“入地难”困局

煤炭行业的智能化之路,始终面临着独特的挑战与瓶颈。郭庆华指出:“中国中煤是国资委直属的煤炭央企,同时也是以煤炭为主的全产业链央企。煤炭开采利用的智能化,是中国中煤落实‘三个作用’、争当‘三个排头兵’的重要工作之一。”依托深厚的行业积淀,中煤天津设计公司在原有煤炭部部署设计院的基础上,架构了中煤地下工程智能研究院,成为兼具规划设计能力与创新研发实力的双重主体,聚焦地下工程与智能智慧两大核心领域。

谈及行业痛点,郭庆华直言:“航天是‘上天’,地面产业在地面,它们面对的环境是可知、可预测的。而地下工程最大的特点是地下环境不可知、可知性差,预测起来比较困难,也就是通俗说的‘上天容易入地难’,这是我们行业最大的痛点。”此外,智能化建设还面临从“好看”向“可用、好用”转变的关键命题。“前期在国家政策引领和企业自主创新下,煤矿智能化水平已有大幅提高,目前已经做到了数据可采集、成果可展示,但如何深度融合到煤炭生产建设全生命周期,并实现智能化决策和生产,还有一定差距。”

针对这些难题,中国中煤已展开系统布局。“围绕‘可知’,我们在推进‘矿山透明地质保障’重大课题,集团投入了大量资源,由天津地下工程智能研究院牵头,整合国内相关领域的知名团队、院校和院所联合攻关。”郭庆华表示,“我们提出‘按需透明、逐步透明’的理念,让透明地质向地质保障更深一层迈进。依托该技术,逐步实现‘优化设计、指导建设、服务生产’的全生命周期逻辑”。相信随着该课题的深入推进,煤矿灾害防控能力和智能化生产水平将实现大幅提升。在系统架构层面,中国中煤已实现从煤矿规划设计、施工组织、装备制造到生产运营的全生命周期智能化布局,煤炭清洁高效利用成为重要特色,“两个对冲、两个联赢”的发展理念,更延长了煤炭产业链,为国家能源保供筑牢根基。

把握趋势脉搏 布局未来3-5年发展蓝图

煤炭行业智能化已迈入“开花结果”的关键时期。郭庆华认为,在国家及各省市自治区陆续出台智能化建设标准的背景下,行业将清晰呈现“从‘好看’(可展示),走向‘可用’(智能化投入和系统与煤炭生产实践、全生命周期开发利用贴合更紧),再到‘好用’(智能化投入不搞花拳绣腿,与产业深度融合,用智能赋能产业,让产业运行更高效、更节约、更安全)”的发展趋势。作为标准制定的主要科研力量,中煤天津设计公司正积极引领这一转型进程。

为抢占未来发展先机,中煤已构建多层次创新平台。“中国中煤与京津冀国家技术创新中心联合成立了能源低碳创新中心,设在天津,由中煤能源股份天津分公司支撑中心建设和运营。” 郭庆华介绍,该中心肩负着科技部赋予的“培育、遴选全国颠覆性技术”的使命,已将能源低碳领域包括煤矿智能化在内的颠覆性技术纳入培育和遴选范畴。同时,公司还参与了由王国法院士牵头的“煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室”,向着井下少人或无人的目标稳步迈进。

“天津设计公司给自己提出的使命是‘践行央企使命、引领行业进步、落实集团战略、实现自身发展’。”郭庆华表示,团队将按照集团部署,积极参与智能化、煤炭清洁高效利用、煤炭灾害治理等重大课题,“依托智能化技术实现井下少人或无人,让煤矿更安全、更高效、更智能,是我们产业的愿望和期待,相信通过包括天津两院在内的各方共同努力,这个目标在不久的将来一定能够实现”。

构建创新生态 以联盟力量激活协同动能

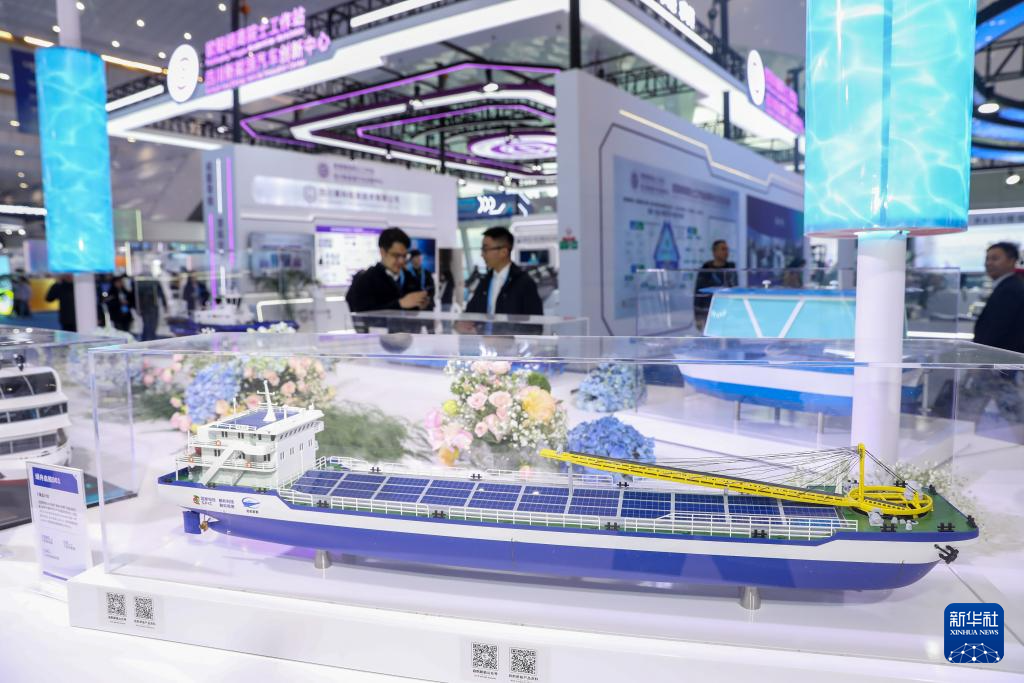

创新从来不是单打独斗的征程,生态共建是破解“卡脖子”难题的关键。中煤智能创新联盟的诞生,正是源于产业场景的实际需求。“中煤智能创新联盟最早是由中煤天津地下工程智能研究院牵头组织的创新生态,这个生态不是靠某一个政府或协会自上而下指导建设的,而是源于中国中煤的产业场景智能化建设需求。”郭庆华介绍,在承担国务院国资委“应用BIM技术建设智能选煤厂三维可视化管控平台”这一“卡脖子”1025重大科技专项时,中煤整合了包括无锡雪浪在内的一系列智能化创新主体和团队,共同推进技术攻关。

经过将近两年的努力,该项目斩获煤炭行业科技进步一等奖,中煤旗下多个洗煤厂的智能化建设也取得显著成效,并实现向电力行业的拓展。“从未来来看,任何创新单打独斗、闭门造车,要么效率很低,要么成功率很低,只有建立像中煤智能创新联盟这样的创新生态,才能更好地履行创新使命。” 郭庆华深有感触地说。随着联盟升级为中国中煤的智能化创新平台,此次在上海张江——智能化创新高地召开的交流会,不仅发出了共同打造地质保障平台生态圈的呼吁,更成为生态赋能的重要契机。“相信与会的将近100名代表,不仅能实现内部交流,还能从参观张江科技创新生态中得到启示,横向找到合作资源、对接合作主题,让煤矿智能化建设的创新生态这棵大树更加枝繁叶茂。”

智能化的价值,最终要体现在实践成果与实际收益上。郭庆华以新疆1200万吨条湖矿井项目为例:“这是从规划设计到工程建设全过程的EPC项目,在实施过程中,我们提出‘从源头植入智能化’,让智能化因子从规划设计理念开始就融入其中。” 目前该项目进展顺利,正朝着全国智能化矿井标杆、中国建设工程鲁班奖目标推进。“在建设期,我们将智能化技术应用到矿井通风机上,通风效率提高了 60%,能耗降低了60%。” 郭庆华强调,“智能化不是花拳绣腿,不是简单投入仅供观赏,而是能让人实实在在感受到温度和收益。相信随着业界共同努力,煤矿智能化建设未来可期。”

从核心技术攻关到行业趋势引领,再到创新生态构建,郭庆华带领团队以央企担当为底色,以技术创新为引擎,推动煤炭这一传统产业在智能化转型的道路上稳步前行,为国家能源安全与产业升级书写着坚实答卷。