今年是“绿水青山就是金山银山”的“两山”理念提出20年,作为长江上游重要生态屏障的一道重要关口,重庆市坚持强化意识、扛起责任、展现担当,因地制宜、因势利导培育壮大山地特色高效农业,努力实现了百姓富与生态美有机统一,更好地把生态优势转化为发展优势。

“绿车充绿电”,充出减碳环保“身份证”,7月31日,在深圳莲花山超级充电站充电的张先生意外收获了一份特殊荣誉,据了解,他今年累计在此充满1000度绿电,获得了国家能源局核发的个人专属绿证。

国内首个海上风电场无功补偿站13日在中广核阳江帆石一风电场成功安装,这不仅填补了我国海上风电场无功补偿领域的空白,也为中远海风电场的稳定并网和高效利用提供了关键技术支撑。

初夏时节,江苏省宿迁市呈现出一派欣欣向荣的景象,美景背后,离不开在各类突出生态环境问题排查整治中,江苏省宿迁环境监测中心(以下简称宿迁监测中心)发挥的前哨预警作用。

“2024年,西宁市持续深入打好污染防治攻坚战,扎实推进中央生态环境保护督察反馈问题整改,坚决守牢国家生态安全屏障建设大后方,全市生态环境质量不断改善。

盛夏时节,行走在山西省忻州市河曲县沿黄生态修复项目区,满目苍翠,生机盎然,今年以来,河曲县以创建国家森林城市为契机,完成覆盖8个乡镇90个行政村的5万亩沿黄线生态修复造林工程,为黄河流域生态保护筑起绿色屏障。

西藏自治区党委书记王君正5日在北京举办的新闻发布会上介绍,2024年西藏清洁能源发电量占比达99%以上,基本实现全清洁电力供应,成为全国清洁能源发电量占比最高的地区。

近日,贵溪市周坊镇牛垅村村民持续一年的“呼吸保卫战”,在贵溪市生态环境部门与相关部门的联动调解下,迎来了曙光…… “臭味让人喘不过气来!”村民们一提起家门口的养鸭场就苦不堪言。

北京市生态环境局9日发布《北京市碳普惠管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”),进一步规范碳普惠工作,引导公众参与绿色低碳行动,助力首都实现碳达峰碳中和目标。

党的二十届三中全会对深化生态文明体制改革,完善生态文明制度体系做出进一步部署,明确提出要健全碳市场交易制度,近期中办、国办发布《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》,明确加快建设全国统一碳市场的重点任务和行动路线图,是我国深化生态文明体制改革的重要举措,对健全绿色低碳高质量发展体制机制、加快美丽中国建设具有重大意义。

我国煤炭消费比重由2020年的56.8%下降到2024年的53.2%;森林覆盖率和森林蓄积量连续30多年保持“双增长”,森林覆盖率提高到25%以上;新能源汽车年产销量均超1200万辆…… 8月15日,2025年全国生态日主场活动在北京举行。

4月21日,财政部发布《关于下达2025年节能减排补助资金预算(第一批)的通知》指出,下达2025年第一批节能减排补助资金预算超135亿元。

从山西输出绿电为长三角地区的先进工业与制造业注入动力引擎,让低碳产品在国际市场中引领潮流;从长三角地区引入AI技术为能源大省山西智能调控电力配送,在减少能源损耗的同时最大化利用新能源…… 绿电东输、技术西进,协同推进降碳减污扩绿增长成为推进高质量发展的关键路径,区域协作和产业链绿色转型正成为实现碳达峰碳中和目标的重要突破口。

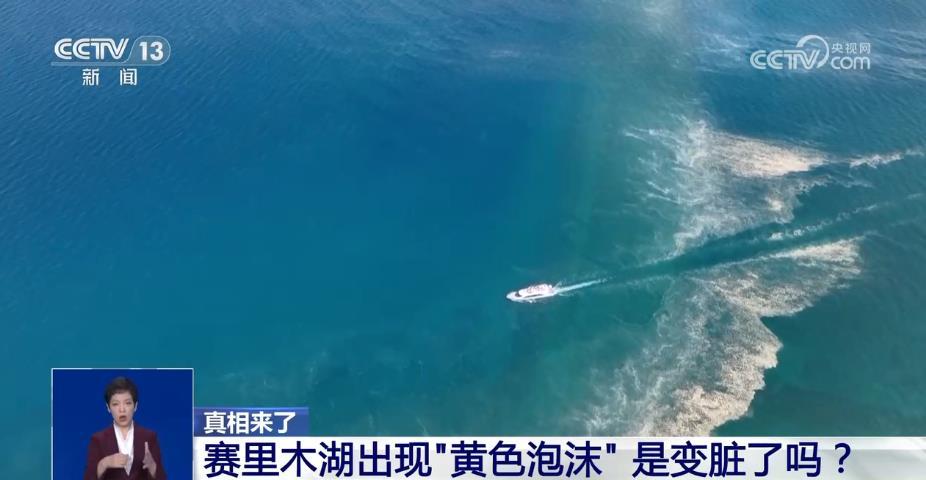

赛里木湖,位于新疆博尔塔拉蒙古自治州,是一个集山湖林草、湿地、冰川等原生态景观为一体的多功能综合性风景名胜区,有人说赛里木湖的蓝,是直击心灵的震撼,也因此吸引了众多游客前往。

在智利复活节岛,一名游客(左)与当地志愿者用筛网分拣海洋塑料垃圾,新华社记者 朱雨博摄 如果用保鲜膜来包裹整个地球,需要多少塑料?联合国的最新数据显示,2024年全球塑料消费量据估突破5亿吨,其中3.99亿吨沦为废弃物。

我国自2000年开始实施轻型车第一阶段排放标准,历经多个阶段的发展变迁,从最初参考借鉴欧盟标准,到自主创建排放标准体系,再到如今立足大气污染防控需求,谋划第七阶段排放标准,这一系列举措不仅彰显我国在环境保护方面的坚定决心,也见证了汽车行业排放控制技术的不断突破。

搭乘地铁或公交、新能源车出行、节约用电……这些都能帮你积攒个人碳减排量,最终能直接抵扣银行贷款利息!2025年5月,武汉市民魏女士用4.5万克碳减排量抵扣90元房贷利息的新闻引发热议。

清晨,江西省丰城市桥东镇盛家村居民熊依琴戴着智能手环走进健身广场晨练,熊依琴是江西格林循环产业股份有限公司的质检员,这个智能手环的外壳,正是用她分拣的再生塑料制成。

2024年以来,市场监管总局(国家标准委)新研制和发布57项物流领域国家标准,涵盖物流基础设施、装备器具、多式联运、绿色低碳等诸多方面,为促进资源要素高效流动、提升经济运行效率提供标准支撑。

今年的《政府工作报告》提出,协同推进降碳减污扩绿增长,加快经济社会发展全面绿色转型,绿色工厂是绿色制造的核心基础单元,是经济社会实现绿色转型的重要抓手。

北京市生态环境局9日发布《北京市碳普惠管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”),进一步规范碳普惠工作,引导公众参与绿色低碳行动,助力首都实现碳达峰碳中和目标。

近日,中泰两国签署“曼谷清洁空气”项目合作意向书,相关方将为曼谷提供从污染源解析到综合治理的全套技术方案,这是我国新时代十年污染防治攻坚向纵深推进结出的硕果,非常值得肯定。